| Наши партнеры |

Письмо незнакомки

Все началось с обычного письма со штемпелем Ленинграда на конверте, подписанного женским именем, незнакомым ему. Чем взволновало оно известного прозаика? Спустя много лет она вспомнит:

'Лет с четырнадцати, когда я прочла 'Повесть о лесах', Паустовский как бы стал моим единственным советчиком и другом. Позднее, после очень тяжелых родов, когда все обошлось и мы с сыном остались живы, во мне стала бродить какая-то тяга к совершенно неведомому творчеству, но я сама никак не могла в себе разобраться... Ощущение возвращенной мне жизни, бесконечного удивления перед ней, вероятно, и было в моем первом письме. И еще - благодарность ему за то, что он своим творчеством помогает не огрубеть, не ожесточиться, помогает увидеть жизнь чуть-чуть не такой, может быть, какая она есть...'

...Ваша жизнь непонятным образом связалась с тем, что я пишу.

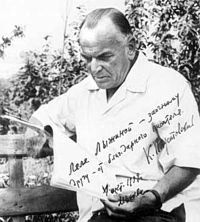

...И вот она держит в руках присланную им фотографию с надписью: 'Леле Лыжиной - заочному другу - от благодарного писателя'. Константин Георгиевич будет писать ей из Москвы и Ялты, Тарусы и Севастополя.

2 декабря 1959 г. Ялта.

Леля, я давно не был в Москве - ездил надолго в Болгарию - и совсем не знаю, что с Вами. Напишите. <...>

Вас я не видел, но у меня такое ощущение, будто я Вас хорошо знаю и потому хочу, чтобы Вы собрали все силы своего милого сердца и победили болезнь. Я верю Грину, - он был глубоко убежден, что человек может делать чудеса.

Весной, в мае, я, должно быть, буду в Ленинграде, и если Вы захотите и это будет возможно и Вы не будете стесняться меня (мое несчастье в том, что многие меня стесняются, и это меня приводит в отчаяние), то я приду к Вам и буду Вам рассказывать всякие удивительные истории.

Сейчас я работаю, пишу пятую книгу (автобиографическую). Перечитываю Бунина. Скоро выйдет отдельным изданием четвертая книга из автобиографического цикла ("Время больших ожиданий"). Я пришлю ее Вам.

Не знаю, как Вы относитесь к Бунину как к поэту. В последних его стихах много глубины и спокойствия. Я постоянно вспоминаю одни его стихи, они смиряют частую душевную тревогу или (как говорит мой сосед по ялтинскому дому чудный человек драматург Арбузов) "кружение сердца".

В дачном кресле, ночью, на балконе... Океана беспредельный шум. Будь доверчив, кроток и спокоен, Отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, Веющий пустынностью морской... Есть же тот, кто этой дачи спящей Сторожит покой. Есть же тот, кто полной мерой мерит Наши думы, чувства и дела. Если сердце хочет, если верит, Значит - да! Все, что существует, - существует. Вот ты дремлешь, и в глаза твои Так любовно теплый ветер дует, - Как же нет любви?

Знаете ли Вы эти стихи?

Я могу утомить Вас своими разговорами о поэзии. Я упомянул о Грине. Несколько дней я прожил на самом юге Черноморского побережья Болгарии, недалеко от Босфора, в маленьком рыбачьем порту Созополь. Это одновременно и гриновский Зурбаган, и Лисс, и Каперна, и Гель-Гью. Трудно передать феерическую живописность этого городка с ветряными мельницами на береговых скалах и развалинами 48 византийских базилик, со смелыми и доверчивыми, как дети, рыбаками (все они греки и все "капитани"), со средневековыми домами, похожими на гнезда, с тавернами (их там почему-то зовут казино), где под потолком висят высушенные летучие рыбы из Атлантики и где можно сидеть просто сутками, слушая шум и песни рыбаков. Сидеть и представлять себе еще не написанные рассказы - неясные и печальные, как стихи Гумилева:

Мы идем сквозь туманные годы, Смутно чувствуя веянье роз, У веков, у людей, у природы Завоевывать древний Родос.

Есть песни, которые рыбаки поют в такт своим шагам, когда сообща несут через городок мокрые тяжелые сети. При этом всякое пешеходное и другое движение (кстати, другого там нет) останавливается, так как сеть, как удав, заплетает все узкие улочки и переулки.

Несколько раз я выходил с рыбаками в море на их гимеях (рыболовных шхунах) и на каждом шагу сталкивался с удивительно образным рыбачьим языком. Однажды старый рыбак Яни Хрисопулос диктовал мне местные названия черноморских ветров и дошел, наконец, до штиля. "Полный штиль, - сказал он, - называется "боненти". Тогда море бывает густое и тяжелое, как оливковое масло". Он подумал и повторил: "Тяжелое, как оливковое масло".

Но довольно! Так я никогда не окончу письма.

Я уже несколько дней в Ялте, врачи опять отправили меня сюда из-за астмы. В Ялте я пробуду приблизительно до февраля. Писать мне можно и в Москву (оттуда мне всю корреспонденцию пересылают) или сюда, в Ялту: ул. Кирова, 9, Дом творчества писателей.

Если Вы пришлете мне хоть несколько слов - будет хорошо. Будьте спокойны, мужественны.

Май 1960 г., Таруса

'...Есть вещи, о которых очень трудно говорить и писать. Они лежат где-то на границе сознания, в той области, где живет поэзия и где рождаются чудеса (хотя в них принято не верить). Одна из таких вещей - чувство родственности у людей, совершенно не знающих друг друга. Я совсем не знаю Вас, но между тем часто испытываю тревогу за Вас и ловлю себя на том, что Ваша жизнь непонятным образом связалась с тем, что я пишу. Когда я работаю, я всегда думаю о людях, ради которых пишу. И теперь среди этих людей - Вы... До сих пор я еще не написал ни одной своей книги в полную силу. Мне кажется, что я смогу написать еще несколько хороших книг. И сознание даже отдаленного Вашего присутствия в этой жизни мне очень поможет.

Так я чувствую - это не пустые слова'.

Октябрь 1960 г., Таруса

'...Как жаль, что Вы не были в моей деревенской избе. У меня над столом висит предсмертный портрет Блока - трагический и прекрасный. Я бы его Вам подарил на память о Тарусе... Я остался в Тарусе совершенно один и буду жить в этом одиночестве, вероятно, до Нового года.

Сейчас стоит туманная, рыжая осень. В лесах горечь и тишина. Я много брожу по реке и лесам, думаю о всяческих событиях... На днях выходит (в десятом номере 'Октября') пятая автобиографическая повесть 'Бросок на юг'. Прочтите, пока критики не растерзали меня на части за эту книгу.

...Я уверен, что мы увидимся, и тогда я расскажу Вам кое-что в свое оправдание. Моя жизнь совсем не такая, как обычно ее представляют. Мне часто бывает очень трудно, почти невозможно трудно...

В ноябре я, должно быть, приеду в Ленинград на 'Блоковские дни'.

Я думаю о фантастической книге...

Встретятся ли они и нужна ли эта встреча? Паустовский предупреждает Лелю о ее возможном разочаровании, во что она, конечно же, не верит. А писатель уже полон замыслом 'безумно свободной', как он говорит, книги, которая стала бы своеобразным продолжением 'Золотой розы'. Книга эта останется недописанной, а потом и вовсе исчезнет... Но не будем забегать вперед.

Леля с трудом достала билет на вечер памяти Александра Блока в Пушкинском Доме. Паустовский в президиуме. Знает ли он, что она здесь, в зале?

Перерыв. Сцена, где стоит покрытый чехлом рояль, мгновенно заполнилась любителями автографов. Леля тихонько поднялась и встала в стороне, за роялем. Константин Георгиевич поднял голову...

'...Я никогда не забуду тот вечер в Пушкинском Доме и рояль, за которым Вы стояли, и два Ваших слова: 'Я - Леля'. В тот вечер, несмотря на многие тяжести, моя жизнь подошла к небывалому, почти невозможному счастью, к чуду. С тех пор я не перестаю благодарить судьбу за то, что встретил и хоть немного узнал Вас. Мне все это кажется незаслуженным счастьем. В это трудно сразу поверить. Как? Человек с большой известностью, писатель, испытавший очень бурную и интересную жизнь, благодарит судьбу за встречу с молодой, прелестной, взволнованной женщиной, почти девочкой. Да, благодарит, и нет, по-моему, для меня большей награды за все, что мне удалось сделать в жизни, чем Вы, Леля...'

Это он скажет в письме потом, уже из Москвы.

'Все сбылось и свершилось, рядом со мной человек, который понимает меня не только с полуслова, но понимает лучше и вернее, чем я сама'. - Леля пытается вести дневник. 'Блоковские дни' в ее родном городе на Неве навсегда останутся для нее 'днями Паустовского'.

Правда, они все время на виду, на людях, возможности остаться наедине почти нет. Писателя ждут в библиотеках и институтах, приглашают на спектакли, а он соскучился по Эрмитажу и Русскому музею, его тянет в Пушкин - Царское Село, и они едут туда вместе. В электричке Константин Георгиевич показывает Леле план, нарисованный им со слов Ольги Форш, на котором изображен путь к ней на дачу, расположенную между Пушкином и Павловском. Здесь Паустовский мечтает прожить следующее лето, работая над новой рукописью.

'Я думаю о фантастической книге - книге о жизни, какой бы она могла быть, если бы я строил ее по своим желаниям...'

О, эта вечная власть несбывшегося!.. Нет, не сбудется мечта, писатель не увидит больше Северной столицы, и мы с вами никогда не прочтем книги, о которой он говорит Леле: 'Я пишу ее во внутреннем посвящении Блоку, Пастернаку и Вам'.

Не будем говорить о любви...

'Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое' - так, печально и загадочно, оканчивается рассказ Паустовского 'Ручьи, где плещется форель'. Почему?

не знает, что такое любовь. Может быть, это плеск форели в реке, низкие звезды за окнами, печальный голос женщины. И вот, сейчас мне дорого все, что связано с Вами, даже каждый пустяк. Все - и сырой туманный воздух, налетающий с Финского залива, Пергамский зал Эрмитажа, Куинджи в Русском музее, тот вечер, когда падал медленный снег, и я пришел к Вам на 7-й этаж и впервые ощутил страшную тревогу перед будущим и какую-то глубокую сияющую прелесть Вашего существа. Это был рок, судьба, от нее не уйти. Очевидно, недаром Вы нашли меня в Москве и недаром я, не видя Вас, все время думал о Вас, где бы ни был...

Почему-то после вчерашнего вечера я все думаю о том, как мы ехали в черной и тихой машине вдоль набережной Невы и как уходили вдаль речные ленинградские фонари. Я все люблю - каждый речной фонарь вблизи и вдали, каждое дерево, каждую вещь - все, на чем хотя бы на мгновение останавливался Ваш взгляд. Я ничего не знаю, кроме того, что сердце разрывается от нежности к Вам и от горечи неизбежной разлуки. Я продал бы за бесценок свою душу черту, лишь бы вернуть свою жизнь хотя бы на 30 лет назад - и для Вас, и для своей работы, - сколько бы я тогда смог написать. Если меня не будет, то я бы хотел одного - чтобы Вы хранили память обо мне не только как о писателе, а как о совершенно своем, близком и преданном Вам человеке. Берегите себя очень и очень. Вы должны жить ясно, хорошо, спокойно. У вас есть мальчик, научите его любить поэзию жизни и хорошие книги (в том числе и мои), научите его быть человеком мира, добра и благородства'.

13 декабря 1960 г. Москва

Леля, милая, не сердитесь, что пишу на машинке, - мне просто жаль мучить Ваши глаза моим косноязычным почерком.

Я получил Ваше письмо. Спасибо. Ответ на него - в конце этого письма. Сейчас же я хочу рассказать Вам об одном странном совпадении.

В начале будущего года выходит сборник еще неизвестных у нас рассказов Бунина. Я буду писать к этому сборнику вступительную статью (конечно, это будет нечто, очень мало похожее на статью). И вот сегодня мне прислали из издательства весь этот сборник в рукописи, и среди рассказов я увидел один, называется он "Неизвестный друг". С первых же слов этого рассказа у меня как бы оборвалось сердце. Это рассказ о переписке молодой женщины со старым писателем, о непонятно как возникшей любви, хотя она его не видела ни разу в жизни, о печальном конце этой любви.

Писала только женщина, а писатель молчал. Очевидно, это подлинный случай из жизни Бунина.

Я читал этот рассказ с глухим, мучительным волнением и не мог избавиться от ощущения, что рассказ этот написан в какой-то мере и о нас. Вот отрывки из писем женщины (весь рассказ состоит из ее писем). Она эмигрантка, русская, замужем за иностранцем и живет на западном побережье Ирландии.

От дождя, от туч было почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно ярки, пустой трамвай шел быстро, кидал фиолетовые вспышки, а я читала, читала и, неизвестно почему, чувствовала себя почти мучительно счастливой".

"Я все еще под впечатлением чего-то непонятного, но прекрасного, чем я обязана Вам. Объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческого умения, силы? Желание личного счастья - оно всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания... Или это радость от ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть".

"Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий, как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно - разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна".

"Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни - и вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений. Ваши мысли становятся моими, нашими общими".

Как много похожего, Леля!

Мне кажется, что никто не написал так точно о действии искусства на человека, как Бунин в этом рассказе. С полной ясностью здесь сказано, что настоящая литература - это колдовство, величайшее счастье и величайшая боль.

Дальше я не могу писать на машинке. Просто я не могу доверить ей те слова, какие хочу написать.

Каждая моя мысль о Вас, родная девочка, пронизана величайшим счастьем и величайшей болью. Женщина из рассказа Бунина не встретилась с ним. У нас все случилось иначе. Несмотря на очень верные и горькие бунинские слова о том, что при встрече он, писатель, неизбежно был бы для нее чуть-чуть хуже, я встретился с Вами. Я боялся этой встречи, потому что знал, что Вы думаете обо мне гораздо лучше, чем я есть на самом деле. Я боялся этого и потому написал Вам о неизбежности Вашего разочарования. Вы мне ответили, что "никакого разочарования быть не может". Это было в апреле 1960 года. После этого я приехал. И, как видите, не скоро, - я долго еще колебался. Я говорю Вам не в первый раз и готов повторять это бесконечно, - я никогда не забуду тот вечер в Пушкинском Доме и рояль, за которым вы стояли, и два Ваших слова: "Я - Леля". В тот вечер, несмотря на многие тяжести, моя жизнь подошла к небывалому, почти невозможному счастью, к чуду. С тех пор я не перестаю благодарить судьбу за то, что встретил и хоть немного узнал Вас. Мне все это кажется незаслуженным счастьем. В это трудно сразу поверить. Как? Человек с большой известностью, писатель, испытавший очень бурную и интересную жизнь, благодарит судьбу за встречу с молодой, прелестной, взволнованной женщиной, почти девочкой. Да, благодарит, и нет, по-моему, для меня большей награды за все, что мне удалось сделать в жизни, чем Вы, Леля...

Я боюсь утомить и расстроить Вас. Так много еще нужно сказать, выговориться, как это случается с одинокими людьми. Но это потом...

руки, милые, милые пальцы. Как больной палец? Как сердце? Вы лечитесь или Вы, по своему нерадению, ничего не делаете?

Привет Тишке и Вашим...

Ваш К.Паустовский

Что было дальше? Страницы писем, достойные стать страницами книг. Встречи в Севастополе - городе, где, по словам Паустовского, особенно сильно ощущается то состояние, которое Грин называл 'властью несбывшегося'.

Зимой прошлого года внезапно оборвалась и ее жизнь. Тайну - был ли их роман чисто платоническим или нет - она унесла с собой.

Но перечитайте 'Ручьи, где плещется форель': 'Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти...' И вдруг понимаешь, что духовное чувство, озарившее жизнь, способно пережить тех, кому оно было даровано, перетекая в иные времена - в дар другим. Быть может, и несбывшееся тоже не исчезает бесследно?..

Ирина Бутыльская